Liberté d’expression des médias américains en péril : suspensions, licenciements et pressions politiques

Liberté d’expression et presse américaine : un exercice sous tension

Lors du vol de retour d’une visite d’État au Royaume‑Uni, le président Donald Trump a réaffirmé ses critiques à l’égard des médias, évoquant la possibilité de retirer une concession accordée à certaines chaînes jugées hostiles et affirmant avoir lu que des médias seraient « à 97% contre lui ».

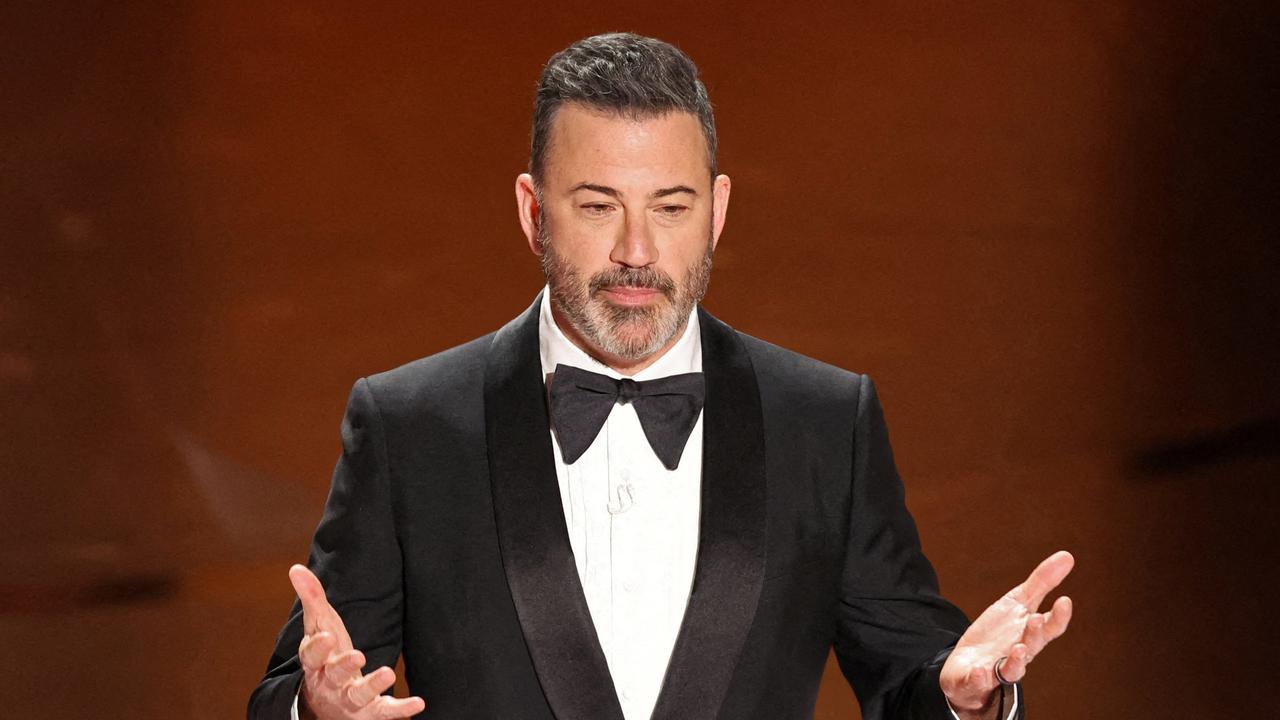

Cette prise de position semble avoir déjà trouvé un écho au sein de certains groupes de médias. Le New York Times a révélé que Bob Iger, patron de Disney et propriétaire d’ABC, aurait personnellement ordonné la suspension de l’animateur Jimmy Kimmel pour une durée non communiquée.

Stephen Colbert, autre critique de Donald Trump, dont l’émission sur CBS s’arrêtera au printemps, a lui aussi été licencié. Sur les réseaux sociaux, le président a désormais ciblé Jimmy Fallon, présent sur NBC chaque soir.

Au‑delà du divertissement, ces attaques s’en prennent aussi à des organes d’information majeurs : Trump poursuit le New York Times et le Wall Street Journal pour des montants astronomiques et menace des journalistes en poste à la Maison Blanche.

Des dérives possibles entre pouvoir et presse et les enjeux pour la liberté d’expression

Aux États‑Unis, plusieurs voix s’inquiètent pour la liberté d’expression. Si le premier amendement garantit ce droit, les analyses soulignent une influence croissante des dynamiques de pouvoir et des intérêts économiques dans le paysage médiatique. Lors de son investiture, Donald Trump avait promis de mettre fin à toute censure gouvernementale, mais les observateurs estiment que la réalité demeure complexe.

Elisa Chelle, professeure associée de science politique à Paris Nanterre, rappelle que « Cette liberté n’est pas une expression égale pour chaque citoyen ; elle est aussi un outil utilisé par les partis pour faire prévaloir leur point de vue ». Elle souligne que le secteur traverse une période marquée par des logiques économiques qui pèsent sur les choix rédactionnels et les modèles d’affaires.

Des médias puissants, mais vulnérables face aux pressions économiques et politiques

Selon l’experte, la liberté d’expression est indissociable des rapports de force qui entourent les médias. Si l’on peut encore évoquer un journalisme indépendant et d’investigation, les grands groupes disposent d’intentions économiques qui orientent les lignes éditoriales et les décisions d’emploi. Près de 90 % des médias seraient détenus par six grands groupes, rappelle-t-elle.

Ces acteurs, souvent soumis à des transactions nécessitant l’aval du gouvernement, demeurent exposés à des pressions politiques et économiques. « Il ne faut pas confondre liberté et égalité lorsque d’importants capitaux sont en jeu et que des rapports de pouvoir cherchent aussi à modeler l’opinion », observe Elisa Chelle.

En dépit du premier amendement, les médias privilégient souvent des indemnités à l’amiable plutôt que des procès longs et coûteux, a‑t‑elle ajouté. L’affaire Fox News contre Dominion Voting Systems, qui s’est soldée par 787 millions de dollars de dédommagements, illustre les coûts et les risques juridiques qui pèsent sur les chaînes et sur leur réputation.

Propos recueillis par Eric Guevara-Frey. Adaptation web : Miroslav Mares.